ニキーチン教育からおうちでできる知育を学び取り入れる

世界では多くの教育メソッドがあります。

多くある教育の中から今回はニキーチン教育についてわかりやすく解説していきます。

ニキーチン教育のニキーチン夫妻は7人の子どもを幼稚園に通わせず自宅で教育しました。

「おうち教育」をしたことで結果的に7人の子どもは難しいと言われる職業である、医師などの職に就く素晴らしく賢い子に育ったそうです。

それはどのような教育だったのか?

ニキーチン教育を見ていきましょう。

ニキーチン教育のニキーチンってどんな人?

ニキーチン教育のニキーチンとは本名:ボリス・パーブロヴィチ・ニキーチン

ニキーチンは1916年~1999年頃のロシア教育学者でありました。

子どもに「遊びを通して創造力を身につけさせる」ことを目的とした多くの知育遊びを考えた教育学者とされています。

もともとニキーチンはモスクワ郊外で牧師をしていました。

そして同じ牧師だった妻と7人の子どもに恵まれ「赤ちゃんは多くの可能性を秘めている」ことに気が付きました。

そこで自分たちの子どもに「知育おもちゃ」を考案し、おもちゃを利用しながら子育てをしたとされています。

その後、ニキーチン夫妻の7人の子どもは一般的に難しいとされている職業、医者や研究者などにそれぞれ就きました。

結果的に素晴らしい子育てをされたとして「ニキーチン教育」が世に広まったのです。

ニキーチン教育の特徴は?

一言で言えば赤ちゃんの頃から子どもの能力を引き出すことを考えらた教育です。

ニキーチン夫妻は夫婦で牧師です。

さらにニキーチン夫妻は幼稚園、保育園は登園させない教育法でした。

第一子が生まれ、第二子が生まれたころに我が子の観察から「赤ちゃんは多くの可能性を秘めている」と気づきます。

それからはマリア・モンテッソーリなどの影響も受け、おうちで子どもの能力を伸ばす遊びを取り入れていったとされています。

ニキーチンの家庭には、大量の積み木や体操室などがあったそうです。

さらに自然の物も多く、乳幼児には危ないようなロープで作った吊り輪や、鉄と木材で作られた組み立て玩具も豊富に存在したそうです。

周りからは危ないと言われようがニキーチン夫婦は「子どもが自ら感じて学ぶ」ことを常に意識したと言っています。

夫婦は自分たちで考案した「知育遊び」を取り入れて子どもの教育を行いました。

子どもが幼い頃は、周囲から「ろくな子どもに育たない」などと言われていたとされています。

だがニキーチンの子どもは就学期になると、学校での評価はとても高く、周りからはどんな教育をおうちで取り入れていたのかと手のひら返しで聞かれたとされています。

やがて7人の子どもはそれぞれ成長し、世間では難しいとされる医者や研究者などの職に就きました。

その後、ニキーチン教育は素晴らしい教育法と言われ、世界に広まり「ニキーチンの知育遊び」が注目されました。

ニキーチン教育を取り入れるために大切な6つのこと

ニキーチン教育では大切なことが6つあります。

- なんでも早く取り組む

- 子どもが自ら学ぶことを考えた親の心構え

- 環境が大きく影響する

- 身体を動かす運動

- 遊びという感覚で行う知育遊び

- 積み木遊びは大切

なんでも早く取り組む

ニキーチン教育は早期教育です。

ニキーチンはマリア・モンテッソーリの考えを取り入れています。

「赤ちゃんは多くの可能性を秘めている」第一子を育てているときに、赤ちゃんはやり方さえわかればできること気づき、なんでも早期に取り入れる教育でした。

子どもが自ら学ぶことを考えた親の心構え

子どもは自分自身で多くを学び思考して行動する。

ニキーチン夫婦は全てが子ども主体の考え方であり放任的な子育てでありました。

外遊びや自然との遊びも大切にしています。

鉄や木材で作られた組み立て玩具、縄やロープで作られた吊り輪などがあり、そのような材料は子どもも触れるような場所にあったとされています。

危ない!と思うところもあるが、命に関わらない限り、そのような危険も子どもが自らで学び知識になるという心構えを大切にしています。

環境が大きく影響する

子どもが自ら学ぶには環境が大切です。

ニキーチンは「自然」「危険なもの」「体操室」「大量の知育玩具」を子どもが簡単に触れる場所に用意していたとされています。

そうすることで子どもは自ら考えて行動すると言っています。

身体を動かす運動

子どもが思い通りに体を動かすことは脳科学で大正解。

ニキーチン夫婦は自宅に体操室なるものを用意していたとされています。

乳幼児期の体操、運動はとても大切なことです。

体を思い通りに動かすということは脳からの指令を受け身体を動かします。

伝達の正確さやスピードはシナプスの量や太さに影響されます。

乳幼児期に運動をすることで効率よく脳にあるニューロンやシナプスを強くしていくのです。

遊びという感覚で行う知育遊び

知育は知識を育むのが前提です。

乳幼児期は知識を育むと言っても文字も読めないし簡単にはできません。

ですがニキーチン夫婦は玩具を使った遊びから頭を鍛えることを取り入れていました。

乳幼児期はおもちゃを使って遊びから吸収するのが効率的です。

遊びながら楽しいと思いそれが結果的に学びになっていることが理想です。

ぜひ後ほど紹介する「知育遊び」を取り入れて下さい。

積み木遊びは知育効果が優秀

積み木遊びは乳幼児期の遊びにおいて知育効果が優秀です。

ニキーチン夫婦の自宅には大量の積み木がありました。

積み木はフレーベル教育のフレーベルが発案したもので、フレーベル教育はモンテッソーリ教育のマリア・モンテッソーリも影響を受けた教育です。

そのマリア・モンテッソーリに影響を受けているニキーチン夫婦もさすが積み木遊びを取り入れていたのです。

私はニキーチン教育に限らず様々な教育を学んでいますが、どの教育者も乳幼児期の積み木遊びは大切だと言っています。

ニキーチン教育の知育遊びは「積み木」を使ったものが多いです。

ニキーチン教育のデメリット

ニキーチン教育のデメリットをいくつか紹介します。

- コミュニケーション能力が育まれにくい

- 子どもが怪我するリスクがある

- 知育遊びは問題集と道具が必要

それぞれのメリットをわかりやすく説明します。

コミュニケーション能力が育まれにくい

コミュニケーション能力が育まれにくい。

現代では幼稚園や保育園に行く場合がほとんどです。

ニキーチン教育のように行かない場合に想定されることは、やはりコミュニケーション能力が育まれにくいところにあります。

身近な子どもと大人としか接する機会がないなので、それ以外からの刺激は受けないことになり、身近な人が少なければ少ないほどコミュニケーションをとる機会も少ない。

子どもが怪我するリスクがある

ニキーチン教育は少々危なくても子どもが経験して学ぶを優先します。

さすがに命に関わることは注意していたと思いますが、基本的にニキーチン教育は子どもが自ら経験して学ぶことを主にしています。

さらに鉄製の玩具や体操室などもあるので、子どもが扱い方を間違えれば怪我をすることはあったと思います。

その怪我からも子どもが学ぶと考えています。

知育遊びは問題集と道具が必要

知育遊びをおうちに取り入れるには問題集と道具が必要になります。

ニキーチン教育の「知育遊び」をおうちに取り入れる場合、それなりの道具(玩具)と問題集がないとできません。

ネットで色々調べると出てきますが、わかりやすいサイトはありません。

「ニキーチンの知育遊び」という著書が1番実践するにはわかりやすいです。

ニキーチン教育のメリット

ニキーチン教育のメリットをいくつか紹介します。

- 子どもの自立を育む

- 子どもの創造力を育める

- 子どもの論理的思考が身につく

それぞれのメリットをわかりやすく説明します。

子どもの自立を育む

ニキーチン教育のスタイルはどんなことも子ども自らが体験することを大切にしています。

大人が使う道具、鉄製の物、ロープでの吊り輪など少し危険と思うものも子どもがやってみたいと思えばやらせる。

そして子ども自ら体験から学ぶことで自立を育みます。

子供の創造力を育める

ニキーチン教育は子どもの自由を尊重します。

子どもを信じて自分のやりたい遊びや探求から観察して見守ることが基本です。

大人があれこれ言わずに、子どもの発想力を尊重することで創造力が育まれます。

子どもの論理的思考が身につく

ニキーチン教育の知育遊びは論理的思考力が育まれます。

模様作りや型合わせ、積み木遊びは考えないとできない問題なども用意されていて、遊びながら考えて達成するまでの工程があります。

その問題も簡単なものから難しいものまでありますが、幼児期であれば親のちょっとしたサポートでできます。

ニキーチン教育をおうちで取り入れる知育遊び紹介

ニキーチン教育の知育遊びは数多くあります。

模様作り、モンテッソーリの型合わせ、ユニキューブ、四角づくり、猿まねごっこ、点あそび、レンガつみ、みんなの積み木、組み立て設計局などです。

今回はその中でもおうちで取り入れやすい代表的な3つを紹介します。

- 模様づくり

- ユニキューブ

- ニキーチン積み木

それぞれを紹介します。

ニキーチン教育の知育遊び①模様づくり

模様作りはニキーチン教育のファーストステップとして取り入れやすいです。

1歳ぐらいから取り入れても良いです。

さらに道具や問題集を作るのは簡単とは思いますが、市販のものが質も良く手間がかからないのでお勧めです。

遊びで用意するもの

- 立方体の積み木16個

- 問題集

正方形の積み木16個を用意して積み木に決められた色を塗ります。

それから知育遊びの著書があれば問題集が載っていますので遊びができます。

遊びの内容

3種類の知育遊びができます。

- 問題図を見ながら同じ模様を積み木で作る遊び

- 積み木で作った模様を図に書きとる遊び

- 9個か16個の積み木で問題図にない本人の創造で模様を作る遊び

遊びも豊富なので親子で楽しみながら知育遊びができます。

模様づくりの知育効果

分析力と総合力が伸びる。

この2つの能力は人間が知的な活動をするなかで大切な能力になります。

1番最初は模様づくりがおすすめです。

ニキーチン教育の知育遊び②ユニキューブ

※現在商品品薄

ユニキューブの知育遊びは空間認知能力が育まれます。

2歳からできると言われていますが2歳では難しいです。

3歳以降もしくは4歳くらいからが楽しめる知育遊びです。

ユニキューブも作製できますが既存のものを購入する方が綺麗で手間が省けます。

遊びで用意するもの

- 立方体の積み木27個

- 問題集

立方体積み木キューブ27個を3色で色塗りします。

詳しくはニキーチン教育の知育遊び著書に作り方は詳しく書かれています。

遊びの内容

幅広い知育遊びができる。

問題と同じ積み木で作られた形のものを作ります。

難しい部分もありますが年齢が上がるにつれてできるようになります。

乳幼児期は難しい問題が多いように思いますが、ハマれば空間認知能力は高まります。

ユニキューブの知育効果

三次元空間認知能力が育まれる。

ユニキューブの三次元空間を考える力は幾何学の土台をつくります。

さらに物事を正確につかみ、注意を払って作業を確実に進める能力も身につきます。

3歳4歳ぐらいから取り入れたい知育遊びです。

ニキーチン教育の知育遊び③ニキーチンみんなの積み木

みんなの積み木は数学脳・図形の土台が育まれる知育遊びです。

ニキーチン教育の積み木を使った知育遊びの最高峰です。

難しい遊びになりますが数学の図形の知識が身につきます。

数学は計算力と図形の知識は必須になります。

このニキーチン教育みんなの積み木遊びで図形の知識をみにつけたいところです。

みんなの積み木も作ることは可能ですが手間を考えると購入した方がお得に感じます。

遊びで用意するもの

- 立方体の積み木27個

- 問題集

みんなの積み木は7つの形の異なった積み木を使います。

立方体27個と記載している理由は立方体27個を使い7個の異なる積み木を色塗りし接着する製作工程前の積み木の量を示しています。

実際には7個の積み木を使って知育遊びをします。

遊びの内容

紹介する中で1番難しい知育遊び。

7個の異なる積み木を使って問題の積み木の形を作ります。

問題の形を見て、使う積み木を選択して問題と同じ形の積み木を作る遊びです。

どんどんレベルがあがる知育遊びです。

みんなの積み木の知育効果

図形の土台が育まれる数学脳が身につく。

問題図を頭の中で分解して考えるので脳をフル回転します。

さらには状況を的確に判断する能力が高まりますし、ある程度できるようになると問題を自分で考え創造力も育まれます。

図形の数学脳が育める知育遊びです。

ニキーチン教育の幼稚園

画像参考 http://www.yaenosato.jp/nikitin.html

日本全国でニキーチン教育を取り入れてるところを調べました。

それが意外とありませんね。

ですが1施設ニキーチン教育を取り入れている幼児教室がりました。

東大阪市の「八戸の里幼稚園内幼児教室」です。

八戸の里幼稚園内幼児教室では入園前の2歳3歳幼児にニキーチンクラス幼児教室を開催しています。

就園前の時期からニキーチン教育をベースとした取り組みで、自然に触れることや積み木遊びなどで、幼児期に欠かせない思考の発達や五感の刺激を行う取り組みをしています。

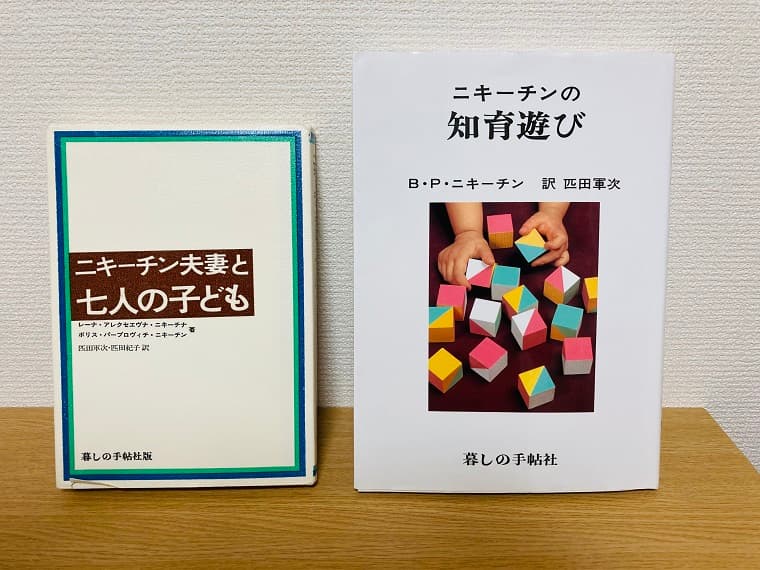

ニキーチン教育を学ぶためのおすすめ本

ニキーチン教育を詳しく知りたい方はこの2冊で解決できます。

私もこの2冊を読んでニキーチン教育を理解することができました。

それぞれの特徴や私なりの感想も踏まえて紹介します。

ニキーチン夫妻と七人の子供

ニキーチン教育の概要が学べる1冊です。

ニキーチンの知育遊び

こちらの著書は先ほど紹介した「ニキーチン夫妻と七人の子供」を基に書かれたものです。

ニキーチン教育の知育遊びを詳しく学べる1冊

【まとめ】再注目されるニキーチン教育の素晴らしさ

再注目されるニキーチン教育の素晴らしさは創造力を育む教育です。

ニキーチン教育の素晴らしさは乳幼児期から子どもの能力を引き出すために自宅で出来る考えられた教育です。

ニキーチン夫妻は自宅で知育遊びや体操室などを作成し、子どもたちの自発性を尊重して7人の子どもを賢い人間に育てたという実話です。

さらにニキーチン夫婦はモンテッソーリ教育にも刺激を受けています。

ニキーチンは「赤ちゃんは多くの可能性を秘めている」と言っています。

この言葉はモンテッソーリ教育のマリア・モンテッソーリの「生まれてくる赤ちゃんにできないことはない。ただやり方を知らないだけ。」という言葉に似ているところがあります。

ニキーチン教育のおうち知育遊びは創造力を育む最高の知育遊びです。

皆様もニキーチン教育のおうち知育遊びを取り入れてみてはいかがでしょうか。