「賢い子に育てる究極のコツ」には子育てに役立つヒントがいっぱい【書評】

一口に「賢い子」とは何だろう?

こちらの著書でその答えを知れました。

過去のダボス会議(世界経済フォーラム)でこれからの時代について語っています。

「65%の割合で新たな職業、今存在しない職業になる」と言われています。

要するに私達が想像できない職業が65%になり、今ある職業は消えていくと言われているのです。

それはつまり私達の子どもにはその時代を生き抜く発想力や柔軟性が必要になるということです。

勉強ができるとは違い自身で物事が解決できる大人になってくれれば、未知なる時代でも人生を楽しめる子になると思いませんか。

そんな賢い子に育ちそうな子育てのヒントが、こちらの著書には多く紹介されています。

私が気になった一部を紹介させていただきます。

【「賢い子」に育てる究極のコツ】著書の紹介

著書の内容は細かくは言えませんが、ざっくりこんな内容です。

著者が脳科学者とういこともあり、脳科学的に子どもがどの時期にどういった教育が必要かを読み手がわかりやすく、納得できるように説明されています。

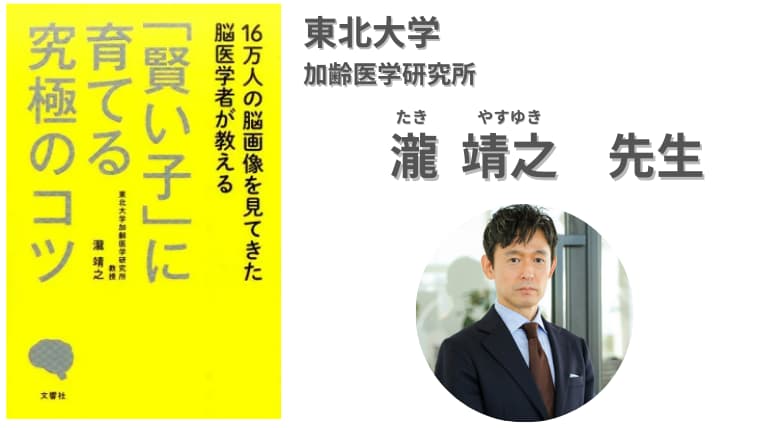

誰が書いてるの?

著者:東北大学加齢医学研究所教授 瀧 靖之 教授(たき やすゆき)

出版:文響社

職業:東北大学加齢医学研究所教授、医師、医学博士

脳を専門とし今までに脳MRI画像を16万人読影した。

そのデータを基に解析・分析を行い脳の発達や加齢のメカニズムなどの研究を行っている。

先生が言う賢い子に育てるコツは?

結論から言うと好奇心です。

本の内容で言われてますが、大人になって賢く伸びている人に共通点もあるそうです。

それは字が読めない幼い時期から自宅に図鑑が豊富にあると言っています。

ですが図鑑は好奇心を育むのに最良と言われていますが、それだけでは賢さを育むことはできません。

どうしたらよいか?

それは親の役割にあるとも言っています。

「図鑑で得られたバーチャルの知識と現実で得られるリアルの体験を、親が結び付ける役割をすることで好奇心は育まれる」と。

賢い子に育てるのに必要な3つの道具

では具体的に好奇心をどのように育めばよいか?

それには3つの道具の力を借りるのがポイントです。

- 図鑑

- 虫取り網

- 楽器

先生はこれら3つのアイテムが賢い子に育つための「神器」と言っています。

その理由を詳しく見ていきましょう。

【3つの道具】1:図鑑 知りたくてしょうがないを育む

図鑑は好奇心を育てるのに最も適している。

図鑑(バーチャル)で見たものを日常(リアル)で体感すると次のようなことがおこります。

図鑑で一度インプットされているとこれは図鑑で見たことがある!知っている!と感じ、まったく知らない子と比較すると意欲や吸収の度合いが格段に変わってきます。

そしてもっと知りたい!が強くなり好奇心が育まれていきます。

それが年を重ねて小学生や中学生になった時に勉強の意欲にも繋がっていきます。

【3つの道具】2:虫取り網 だからもっと知りたいを育む

虫取り網はバーチャルとリアルを強く結び付けてくれる。

虫取り網は一つの例です。

子どもが虫を好きなら虫取り網・虫かご・虫眼鏡といった感じで、好きなものをもっと詳しく知りたいをサポートする道具なら良いと先生は言っています。

魚が好きで水族館に行ったときは見ていても好奇心も育まれますが、実際に触れる体験や魚釣りなども最高です。

親が意識をもって取り組むと子どもの好奇心はグングン伸びます。

【3つの道具】3:楽器 最初の習い事は音楽がベスト

ピアノを始めとする楽器は好奇心を育むのに良い効果を生む。

脳は音楽をつかさどる領域と言語つかさどる領域がほぼ同じところにあります。

3~4歳は言葉を覚える時期です。

音楽をすることで言語の領域に良い刺激が加わります。

3~4歳の幼い頃に耳の力を鍛えておけば、将来の英語習得や多言語の習得に圧倒的有利になります。

8~10歳が英語習得の最高時期です。

そして音楽や運動はもっと早い時期に最高時期になります。

ですので幼い頃の習い事は英語というより音楽や運動を行うのが脳科学的にはベストだと先生は言っています。

認知症にも効果がある

好奇心は認知症にも効果がある。

それは脳科学的にわかってきていると紹介されています。

認知症になりにくい高齢者には好奇心が強いことがわかっている。

幼いころに好奇心を育んでいる場合、高齢になっても好奇心が旺盛であり、そういった高齢者は認知症なりにくいと脳科学のデータを基に紹介しています。

ということは私たちが子どもに実践することで将来、自分の子は認知症になりにくいということです。

賢い子に育てる究極のコツを読んで息子に実践

2歳の息子

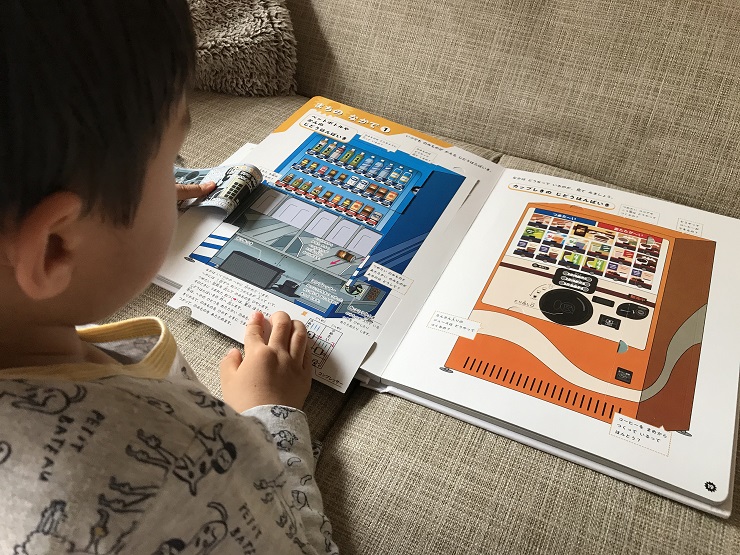

我が家はこちらの著書に出会い図鑑をどんどん購入しています。

2歳頃の息子は毎日、図鑑に興味津々です。

著者が言っていますが3~4歳頃からは好き嫌いがはっきりすると言っています。

その前の段階で図鑑を与えれたことは良かったです。

なぜか?2歳頃は「きらい」という概念がないので興味しかないからです。

そしてバーチャルをリアルに結びつけるですが、自宅では息子と図鑑を一緒に読みながらバーチャルを息子にインプットし、外出時や散歩の時にバーチャルをリアルに結びつけます。

例えば散歩中の一コマです。

図鑑にもいたね。

ダンゴムシは何食べるの?

ん~とね。

落ち葉とか、何でも食べるんだ!

なんでも食べるんだよね。

この固いコンクリートも食べるんだよ。(図鑑調べ)

そして自宅に帰って復習ですね。図鑑をみながら

さっきダンゴムシいたね。

いたね。ほらコンクリート食べてるんだよ。

次の散歩ではテントウムシ見つけようね。

こんな感じで息子とバーチャルとリアルを結びつける体験を日ごろから意識して関わっています。

まとめ

私は「賢い子」に育てる究極のコツに出会い育児の考え方が変わりました。

2~3歳は好奇心

3~4歳は音楽と運動

さらに自宅では息子と図鑑を一緒に読みながらバーチャルを息子にインプットし、外出時や散歩の時にバーチャルをリアルに結びつけるように意識しています。

まだ読んでいない方は一度読んでほしい著書です。

16万人の脳画像を見てきた脳医学者が教える 「賢い子」に育てる究極のコツ

読んで面白いと感じた方は次にオススメ!

16万人の脳画像を見てきた脳医学者が教える究極の子育て 『賢い子』は図鑑で育てる

関連記事↓