モンテッソーリ教育の敏感期全9種類を一覧表でわかりやすく解説

モンテッソーリ教育を学ぶと「敏感期」という言葉がでてきます。

ここでは敏感期を一覧で紹介し、それぞれを詳しく説明していきます。

そして敏感期は子どもの能力を引き出す「のがしては」いけない期間です。

敏感期を理解して子どもの能力を引き出しましょう。

今回はモンテッソーリ教育の「敏感期」についてわかりやすく説明します。

子どもの敏感期を知ると子育ての視野が広がります。

モンテッソーリ教育の敏感期とは?

モンテッソーリ教育の敏感期とは?

子どもが何かに強く興味を持ち集中して同じことを繰り返す、ある一定の期間を言います。

著書引用:0歳~3歳までの実践版 モンテッソーリ教育で才能をぐんぐん伸ばす!

そもそも敏感期は「生物学」からの言葉です。

生物学での敏感期は、生物がある特定の機能を成長させるために「特別な感受性が働く」期間のことを敏感期と言います。

そしてマリア・モンテッソーリは生物に敏感期があるであれば、それは赤ちゃんにもある!と説いたのです。

成長に必要なことに対し、ものすごく興味を持ち敏感になっていることが敏感期なんだな。

この「敏感期」を利用して成長させよう!というのがモンテッソーリ教育にはあります。

敏感期は2度と来ない!と考えた方が良いのかな。

モンテッソーリ教育の敏感期と集中現象の関係

モンテッソーリ教育の敏感期を理解してから次に考えることは集中現象です。

マリア・モンテッソーリはこのように言っています。

子どもは全てのことができるように生まれてくるのです。

もしできないことがあるとすれば物理的に不可能な環境にあるか、どうすれば良いかやり方がわからないだけです。

このマリア・モンテッソーリの言葉からわかることは

- 物理的に可能な環境を整える

- 適切なタイミングで適切なやり方を教えてあげる

この2つが整えば赤ちゃんは全てのことができると言っているのです。

そしてこの2つが整ったときに起こる現象があります。

それが「集中現象」です。

適切な環境にあるとき子どもが特定の行動を何度も繰り返すことを言います。例えば集中現象になると、お絵描きをずっとしたり、ティッシュペーパーをずっと抜き取ったり、絵本をずっと読んだりなど集中して物事に取り組むことです。

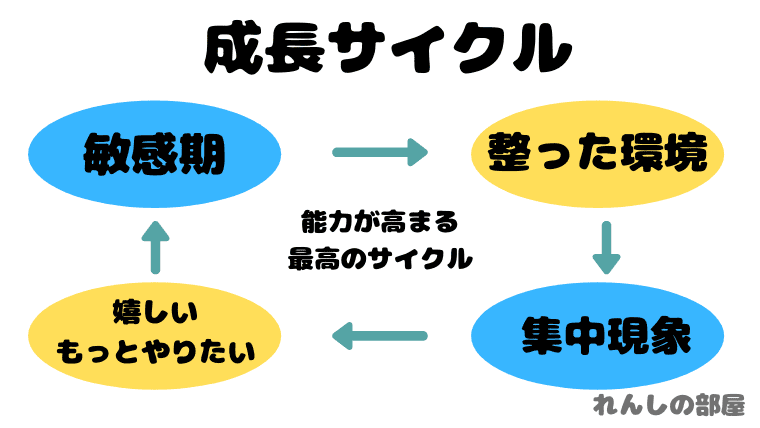

この集中現象が生まれると素晴らしいサイクルとなり成長します。

上記の画像を参照ください。

「適切な環境⇒集中現象⇒嬉しい⇒成長」

モンテッソーリ教育はこの集中現象を利用して子どもの成長を高めています。

子どもを良く観察し何の敏感期なのか見極め適切な環境を用意する。そして集中現象を起こさせ見守ることで成長するということです。

モンテッソーリ教育の敏感期を紹介【全9種類】

モンテッソーリ教育の敏感期は9つに分けられると言われています。

全ての敏感期を見ていきましょう。

1.運動の敏感期

生活に必要な運動能力を獲得する期間

自分の意思で動かせる体を作る時期です。

全身を使う運動から、手指を動かす微細な運動を思い通りに動かせたことに喜びを感じる期間。

生後6ヶ月から始まる運動の敏感期、初めは3本の指(親指、人差し指、中指)をしっかり使う遊びやおもちゃを与えて下さい。3本の指は「人間の脳」と考えて刺激をたくさん与えて下さい。そこから五感のベース能力が高まります。動けるようになれば思う存分、体を使わせてください。本当に危ないこと以外は極力見守る精神で遊ぶことをお勧めします。

2.言語の敏感期

言語を素晴らしく吸収する期間

生まれる前のお腹の中から始まっています。

母親のお腹の中で声を聴きながら育ち、3歳になるまでに母国語の基本をほぼ習得します。聞くこと・話すことが楽しくてしょうがない期間。

胎内から始まる一番長い敏感期こそが言葉の敏感期です。家庭環境でいっぱいおしゃべりして下さい。なんでも説明することが良いです。「わからない」は気にしない。なんでもとにかく説明する。さらに赤ちゃんからの絵本読み聞かせは言語習得に効果抜群です。とにかくいろんな言葉をインプットして下さい。0.1.2の積み重ねが3歳以降に爆発します(息子で経験)。

3.秩序の敏感期

順番、場所、習慣、などに強くこだわる期間

赤ちゃんは生まれてから世の中の仕組みを「秩序を基に」理解していきます。

秩序が乱れると不機嫌になることやイヤイヤが炸裂する期間でもあります。

生後6ヶ月から始まる秩序の敏感期。いつもの、場所、順番、、習慣、自分がしたいなどをとても大切にします。いつもの登園路、おもちゃの場所、洋服を脱ぐ順番、洋服を着る順番。このようなことは大人が思っている以上に子どもは大切にしています。例えば、これがそれるとイヤイヤが爆発します。この秩序をある程度、守ってあげるとイヤイヤも軽減されます。難しいですが意識してあげて下さい。

4.小さいものの敏感期

小さいものを見て喜び感動する期間

赤ちゃんは生まれてすぐに焦点を合わせる視覚が働きます。

小さいものに焦点が合わせられ見えた時や、発見できたときに喜びが生まれる期間。

敏感期の中でも短く早期に終わります。期間を逃さないで下さい。小さいものの発見や小さいものに執着します。遊びの中で小さな発見や、小さい虫、小さな作業などを意識することで小さいものをみて喜び感動します。大切にしてあげて下さい。

5.感覚の敏感期

五感が洗練される期間

感覚の敏感期は生まれてから始まります。

生まれてから3歳前後までは五感で感覚器官を発達させていきます。

そして3歳前後で育んだ感覚器官を利用して分類や整理を始める期間。

生まれてから始まる感覚の敏感期は言語の敏感期同様に期間が長いです。全ての五感を使って感覚を育みます。とにかく五感を刺激することで脳の感覚器官が発達し、賢い子に育つ脳のベースが作られます。五感で感じていることは全て見守ることを意識して下さい。水をずっと触る、紙を破るなど感覚を使って感じていることは脳の感覚器官が発達していると考えましょう。

6.書くことのの敏感期

書くことが楽しい期間

手先を動かしたい!という運動の敏感期と重なり、目で見ながら書いてみたいという強い衝動がでてくる期間。

絵を描く、親に絵を描いてほしいなどは書くことの敏感期の始まりでしょう。一緒に書くことの楽しさを育むことで、次を書くことなどに繋がってきます。積極的に敏感期を感じて育んでください。

7.読むことの敏感期

読むことが楽しい期間

身近にある文字を読んでみたくてしょうがない期間。

文字が読みたくなる敏感期。4歳ぐらいからとありますが、2.3歳から文字を意識させておくことも良いと思います。自分の名前や動物、昆虫など文字も見せながら無意識的記憶にインプットすることも良いと思います。そして4歳ぐらいの敏感期で文字の吸収力を高めましょう。

8.数の敏感期

数えたいが楽しい期間

多い・少ないに敏感で数字を読みたい。

数字を数えたくてしょうがない期間。

数の敏感期は3歳ぐらいからですが、2歳ぐらいから息子は出てきました。数を数えたい、数を言いたいなどから始まります。お風呂や、遊びの中で数を数える場面を作っておくと子どもも意識が高まってきます。

9.文化や礼儀の敏感期

社会性が芽生え文化や礼儀を理解する期間

あいさつや、行事などに興味を持ち大人を真似てみたい期間。

文化や礼儀の敏感期は4歳半ぐらいからとされていますが、1.2歳ぐらいから挨拶できると思います。ここは親の真似から入りますので、親の普段の行いにとても影響してくると思います。子どもが真似しても恥ずかしくないように心がけましょう。

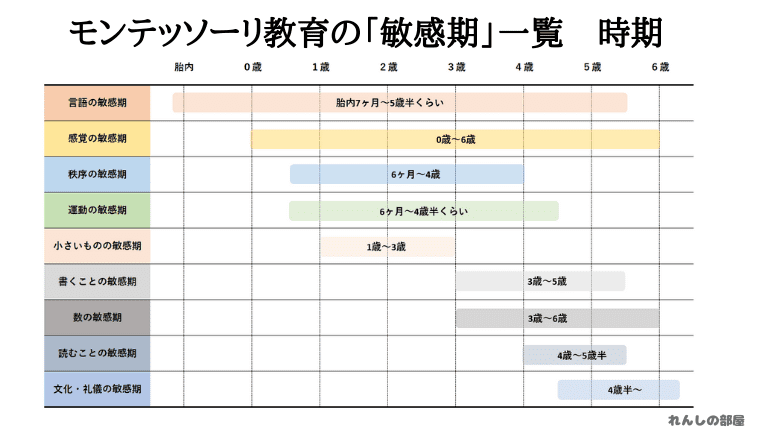

モンテッソーリ教育の敏感期を一覧表で解説

いつでも見れるように画像をブクマか保存しておくと便利です

敏感期で重要なことは種類の把握もそうですが「いつ始まっていつ終わるのか」このタイミングを把握するのも大切です。

上記の表を頭に入れて子育てに取り組むのが子どもの観察時に役立ちます。

さらに子どもの成長において敏感期の先を知っておくことも子育てする親が楽になる秘訣です。

【まとめ】モンテッソーリ教育の敏感期

子どもの成長能力を高めるには「敏感期」と「集中現象」にあることがおわかりになったと思います。

繰り返しになりますがマリア・モンテッソーリは言っています。

子どもは全てのことができるように生まれてくるのです。

もしできないことがあるとすれば物理的に不可能な環境にあるか、どうすればいいかやり方がわからないだけです。

この言葉には2つの重要なことがあります。

- 物理的に可能な環境を整える

- 適切なタイミングで適切なやり方を教えてあげる

この2つの条件が揃えば子どもは全てのことができると言っています。

さらに敏感期に直面している子どもは2つの条件が揃ったときに集中現象が起こり、成長を高めるサイクルに入ります。

この成長サイクルが能力を高める根源となるのです。

この成長サイクルを生みだすためには敏感期の種類や時期を理解する必要があります。

- 「運動」の敏感期

- 「言語」の敏感期

- 「秩序」の敏感期

- 「ちいさいもの」の敏感期

- 「感覚」の敏感期

- 「書くこと」の敏感期

- 「読むこと」の敏感期

- 「数」の敏感期

- 「文化や礼儀」の敏感期

これらの敏感期は0~6歳で現れタイミングや期間はバラバラで個人差があります。

そして敏感期は2度と来ない!

子どもをよく観察することが大切になります。

- 今はどのような敏感期にあるのか?

- 子供自身が行える環境にあるのか?

この2つをよく考えてサポートしたいですね。

関連記事↓