ジグソーパズルの効果を5つ紹介|子どもにおすすめしたい遊び

今回、紹介するのは知育遊びの代表格パズルです。

ジグソーパズルで遊ぶことにより、どのような効果があるのか。

気になる方はいると思います。

幼児期の遊びの中で「積み木」「パズル」「ブロック」は知育効果の高い3大遊びです。

ジグソーパズルで育まれる知育効果とは?

ジグソーパズルで育まれる知育効果はたくさんありますが、強く育まれる能力をここでは4つ紹介します。

- 記憶力

- 思考力

- 集中力

- やり抜く力

これらの能力はパズル遊びからどのように育まれるのかわかりやすく説明します。

ジグソーパズル遊びから記憶力が高まる

視覚から覚えたものを思い出しながら完成させることで記憶力が育まれる。

パズルは「絵」を見て崩して、バラバラになった絵をくっつけて完成させる遊びなので記憶力が育まれます。

ピースをハメる作業が思考力を高める

バラバラのピースを思考しながらハメていくから思考が育まれる。

一度完成したパズルの絵を記憶からイメージして、バラバラになった絵を完成させる一連の作業は思考力をしっかり使います。

さらに1歳2歳頃は、絵というよりパズルの形でハメていくことが多くあります。

それでも形と形をハメるので図形感覚、空間認知の能力を使いながら思考してパズルを完成させていきます。

フロー状態を何度も繰り返すことで集中力が高まる

乳幼児は集中する時間よりフロー状態を多くつくることが良いです。

乳幼児の集中力は時間にして長くもたないです。

集中力の時間より「ぎゅっと凝縮されたフロー状態」をいくつも作ることがおすすめです。

そのフロー状態を繰り返し積み重ねることが集中力を育んでいきます。

パズル遊びはフロー状態を作り出しやすいのです。

できた!を積み重ねてやり抜く力を高める

ジグソーパズル遊びはクローズエンド型の遊びだからやり抜く力が育まれます。

乳幼児期の「できた!」の積み重ねは自己肯定感を育むのに良いです。

その中でもパズル遊びは終わりのある遊びになるので「できた!」という感覚が子どもでも掴みやすい遊びです。

この感覚を何度も積み重ねることで自然とやり抜く力が育まれていきます。

ジグソーパズルは何歳からがおすすめか?

ジグソーパズルができるのは1歳ぐらいからできます。

ただし1歳ぐらいからジグソーパズルを行うのがおすすめかと言われると悩ましいところです。

その理由は子どもがジグソーパズルを難しいと感じたら、ジグソーパズル遊びが嫌いになるおそれがあるからです。

子どもの成長具合を観察し、やらせてみて出来そう、好きそうならやらせてみるぐらいの感覚が良いです。

ジグソーパズル遊びのおすすめ年齢はいつか?

それは2歳3歳ぐらいがおすすめです。

2歳3歳になると考える力がついてきますので、ジグソーパズルの形や絵を見てパズル遊びが楽しくなる思考が備わるのです。

【まとめ】まずはパズル遊びを好きになることが大切

ジグソーパズルは2歳3歳からがおすすめです。

親子でパズル遊びを楽しんで子どもがパズルを好きになる関りをしていきましょう。

その積み重ねで子どもはパズル遊びを好きになります。

パズル遊びが好きになれば素晴らしい知育効果が育めるようになります。

- 記憶力

- 思考力

- 集中力

- やり抜く力

このようにパズル遊びで育まれる知育効果は人として高めたい能力ばかりです。

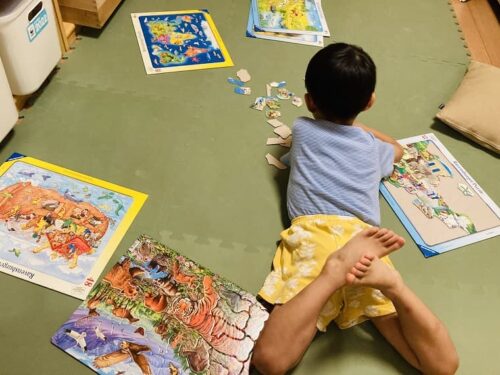

この動画のように「できた!」の喜びがパズルを好きになる近道です!

パズル遊びが好きになる関わり方を紹介しています↓

私がおすすめするパズルはこちらから↓